📌 冠婚葬祭の意味がよくわからない

📌 どんな場面で使われる言葉なの?

📌 冠婚葬祭にどう対応すれば良いのか知りたい

人生の節目には必ず冠婚葬祭の行事があります。冠婚葬祭という言葉を知っていても、意味や適切な振る舞い方がわからない人は多いです。

この記事では、

冠婚葬祭の意味や行事、適した服装、基本的なマナーと礼儀、贈り物の選び方などを詳しく解説します。

この記事を読めば、冠婚葬祭に関する知識が身に付き、自信を持って参加できます。

それぞれの行事には固有の意味があり、適切な服装やマナーを守るのが重要です。

冠婚葬祭が意味する4つの行事の服装やマナーを知って、参加するときに備えましょう。

冠婚葬祭とは人生の節目に行われる通過儀礼

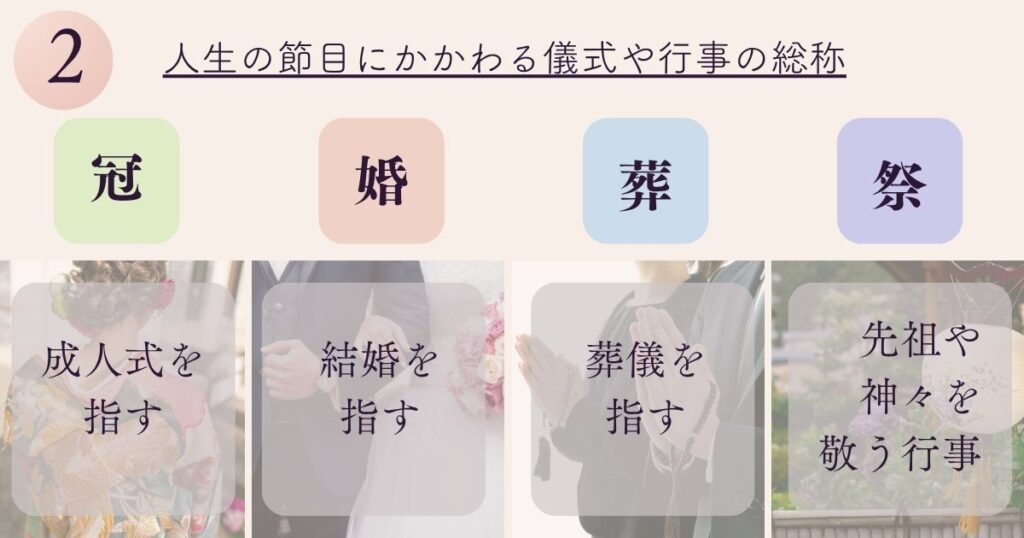

冠婚葬祭は、人生の重要な節目に関わる儀式や行事の総称です。日本の伝統文化を反映し、社会的つながりを強化する役割を果たします。

冠婚葬祭を構成する4つの要素は以下のとおりです。

- 冠(成人)

- 婚(結婚)

- 葬(葬儀)

- 祭(祖先祭祀)

個人の成長や人生の変化を公に認める機会です。時代とともに変化しつつも、それぞれの儀式の意義は現代社会でも継承されています。

冠婚葬祭の4つの要素は、それぞれが成長、結婚、死者のとむらい、神仏をまつる行事を表します。日本の伝統文化や、社会規範と深く結びついており、地域や時代によって形式や意味が変化します。

冠婚葬祭の行事を通じて、人々は社会的なつながりや文化的な価値観を共有しましょう。

冠の意味と行事

冠は成人式を指す重要な人生の節目です。成人式は、成人としての自覚と責任を持つための儀式として行われます。成人式は元服(げんぷく)の儀式が起源です。男子が冠を被る儀式から、冠と呼ばれるようになりました。

民法改正により、2022年4月1日より成人年齢は20歳から18歳に引き下げられたものの、20歳の成人式が一般的です。成人式では晴れ着を着て写真撮影して、成人としての権利と義務を学び、家族や友人と祝います。

成人式は、新しい人生の段階に入ることを象徴する大切な行事です。地域によって独自の成人式の伝統があり、それぞれの文化や習慣を反映しています。成人式を通じて、若者たちは社会の一員としての責任を自覚し、新たな人生の一歩を踏み出します。成人式は、個人の成長と社会への参加を祝福する、意味深い行事です。

婚の意味と行事

婚は結婚を意味し、人生の大切な節目を祝う行事です。主な行事としては結納や結婚式、披露宴があります。結納は両家の正式な婚約の証として行われ、両家の代表者が顔を合わせ、結婚の意思を確認し合う大切な儀式です。結婚式は神前式や教会式、人前式などのさまざまな形式から、希望や信仰に合わせて選びます。

披露宴は親族や友人を招いて結婚を祝う宴会で、新郎新婦の門出を祝福する意味があります。近年は個性的な結婚式も増えており、2人の好みや価値観を反映させた、オリジナリティあふれる式が人気です。どの形式でも、愛し合う2人の新しい人生の門出を祝福する儀式という点は共通しています。

葬の意味と行事

葬は、大切な人との最後の別れを告げる葬儀のことです。葬儀には故人をとむらい、遺族を慰める役割があります。主な葬儀の流れは通夜や葬儀または告別式、火葬、埋葬です。一般的に仏教式や神道式で行われますが、近年は無宗教や洋式の葬儀も増えています。

喪主や遺族が中心となり、参列者とともに故人をしのぶのが慣わしです。参列者は弔問や焼香を通じて、哀悼の意を表します。最近では家族葬や直葬など、簡素化された形式を選ぶ人も増えてきました。葬儀後も、法要や墓参りなどを通じて故人をしのぶ機会があります。法要や墓参りも広い意味で葬の一環です。

地域や宗教によって細かい作法が異なるので、注意しましょう。

祭の意味と行事

祭は、先祖や神々を敬い、感謝を示す大切な行事です。年中行事や季節の行事を含み、日本の伝統文化において重要な役割があります。代表的な祭の行事としては、お盆やお彼岸、正月などがあります。祭りの行事は、家族や地域のつながりを深める貴重な機会です。

地域や家庭によってさまざまな祭りが行われ、地域ならではの文化や習慣が息づいています。祭の意義はさまざまで、伝統文化や習慣を継承する役割だけでなく、豊作や安全、健康などを祈願する意味合いもあります。祭壇や仏壇を設置して食事や飲み物を供える習慣がある場合が多いです。

神社やお寺での祭礼も祭に含まれ、地域コミュニティの絆を深める重要な機会となっています。祭は日本の文化や社会において欠かせない存在であり、人々の心の拠り所となっているのが特徴です。

冠婚葬祭の基本的なマナーと礼儀

冠婚葬祭では、時間を守り、適切な服装と身だしなみを整えるのがマナーです。マナーを守って、参加者全員が気持ち良く過ごせる環境を作りましょう。

冠の行事のマナーと礼儀

冠の行事に参加するときは、時間厳守で参列するのが大切です。遅刻は主催者や他の参加者に迷惑をかけるので避けましょう。会場に到着したら、主催者や会場のスタッフに挨拶をします。式中は静かに、落ち着いた態度で参列してください。携帯電話はマナーモードにするか電源を切り、写真撮影は許可を得てから行いましょう。

冠の行事は、適切な服装で参加するのが重要です。式次第に従って行動し、食事がある場合は作法に気をつけます。お酒の飲み過ぎには注意が必要です。マナーと礼儀を守って、冠の行事を参加者全員の思い出に残る素晴らしい式にしましょう。

婚の行事のマナーと礼儀

結婚式や披露宴に参列するときには、新郎新婦や他の参列者に敬意を表すのが重要なマナーです。招待状を受け取ったら速やかに返信するのが大切です。出欠の連絡を早めにすれば、新郎新婦の準備の助けになります。結婚式当日は、受付で祝儀を渡しましょう。祝儀袋の表書きや中身の金額には気をつけてください。

披露宴では、新郎新婦や両家の親に挨拶をしましょう。スピーチを頼まれた場合は、事前に準備しておきます。乾杯のときは、グラスを高く上げすぎないように注意し、料理は残さず食べるのも大切なマナーです。写真撮影のときは笑顔で協力し、新郎新婦への祝福の言葉は簡潔に伝えましょう。

退席時には新郎新婦や両家の親に、挨拶をするのを忘れないでください。二次会がある場合は、参加可能かどうかを事前に確認しておくのをおすすめします。結婚式や披露宴のマナーと礼儀を守って、より楽しく思い出深いものにしましょう。

葬の行事のマナーと礼儀

葬儀に参列するときは、遺族への配慮と故人への敬意を表すために、適切なマナーと礼儀を守るのが大切です。弔意を表すための基本的なマナーとして、服装は喪服や黒の服を着用してください。香典を用意して丁寧に包んで持参し、受付で記帳するときは丁寧な字で記入しましょう。

葬儀中のお焼香や献花の儀式は、事前に作法を確認し、静かに行ってください。遺族に対しては、故人との思い出や感謝の気持ちを伝え、弔意を表します。携帯電話はマナーモードにし、食事が提供される場合は節度を持って食べましょう。遺影に向かって最敬礼をするのも、大切な礼儀です。

出棺のときは最後のお別れの機会となるので、心を込めてお見送りに参列しましょう。葬儀後も、忌引きの期間を守り、四十九日までに御礼状を送るのが一般的です。マナーと礼儀を守って、故人への敬意と遺族への配慮を示しましょう。

祭の行事のマナーと礼儀

祭の行事においてマナーや礼儀を守ることは、伝統文化を尊重し、地域や家族との絆を深めるうえで重要です。丁寧な振る舞いと礼儀を守ることで、祭の意義を深め、行事の価値を高められます。祭は先祖や神々への感謝を示し、人々の心の拠り所となる行事です。

地域の習慣や風習を尊重することは、地域文化を継承し、コミュニティのつながりを強化します。祭の行事では、以下のようなマナーが大切です。神社やお寺神社やお寺での祭礼では、基本的な参拝マナーを守ることが大切です。鳥居や本殿の前では一礼をする、手水舎で手を清めるといったマナーを守りましょう。祭壇や仏壇家庭での祭壇や仏壇の行事では、丁寧に供物を供え、静かで落ち着いた雰囲気を保つことが大切です。地域の祭り地域の祭りに参加する際は、地元の人々の指示に従いましょう。無理のない範囲で協力することで、祭の成功に貢献できます。

祭の行事を大切にするために、マナーや礼儀を意識し、先祖や神々、地域文化への敬意を示すことが重要です。祭が持つ本来の意義を感じながら、家族や地域の絆を深められます。

冠婚葬祭に適した服装

冠の行事に適した服装は、フォーマルで清潔感のある装いが基本です。男性は黒や紺のスーツに白いワイシャツ、控えめなネクタイを合わせるのがおすすめです。女性はワンピースやスーツを選び、落ち着いた色合いを心がけましょう。服装選びでは派手な装飾や色は避け、靴は黒や濃い色の革靴を選びます。

アクセサリーは控えめにし、髪型は清潔感のあるシンプルなスタイルにするのが大切です。季節に応じて、コートやジャケットなどの上着も用意しましょう。和装の場合は、男性は紋付袴、女性は訪問着が適しています。冠婚葬祭用の正装を用意しておくと、さまざまな行事に対応できます。

TPOに応じて服装のフォーマル度を、調整するのが大切です。行事の内容や場所、時間帯によって適切な服装が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

婚の行事に適した服装

婚の行事に適した服装は、場面や立場によって異なります。結婚式では、男性はダークスーツ、女性はワンピースやスーツが基本です。結納では男性は紋付袴、女性は振袖を着用します。顔合わせの場合、男性はスーツ、女性はフォーマルなワンピースが適切です。

親族や友人の結婚式に参列する場合も、立場によって服装が変わります。親族の結婚式では、男性は黒やグレーのスーツ、女性は華やかすぎないドレスがおすすめです。友人の結婚式なら、男性はカラーバリエーションのあるスーツ、女性はカラフルなドレスを選びましょう。

結婚式の両親や仲人といった重要な役割を担う方々には、より格式高い装いが求められます。両親や仲人の男性は紋付袴、女性は留袖や訪問着が適しています。兄弟姉妹の場合、男性はスーツ、女性は振袖や訪問着を着用するのが一般的です。場面や立場に合わせた適切な服装を選んで、婚の行事にふさわしい装いを心がけましょう。

葬の行事に適した服装

葬儀に参列するときの服装は、故人への敬意を表すために黒を基調とした喪服が適切です。男性は黒のスーツに白いワイシャツ、黒のネクタイを合わせます。女性は黒のワンピースやスーツを着用してください。服装のポイントは靴や上着、小物、女性の場合はストッキングやハンドバッグまで黒で統一することです。

華美な装飾品は避け、控えめな化粧と地味な髪型にするのが大切です。アクセサリーは必要最小限にとどめ、黒の数珠を持参しましょう。黒を基調とした服装や身だしなみで、香典袋と白いハンカチを用意すれば、葬儀に参列する準備が整います。

故人をしのび、遺族に寄り添う気持ちを表現するためにも、適切な服装選びは重要です。

祭の行事に適した服装

祭は先祖や神々への感謝を示す厳かな場であり、意義を尊重するためには服装にも配慮が必要です。華美すぎる服装やカジュアルすぎる装いは、祭の厳粛な雰囲気にそぐわない場合があります。地域の習慣や文化に合わせた服装を選ぶことで、参加者全員が一体感を持ち、行事の成功にも貢献します。

祭の行事に適した服装は以下のとおりです。

- 神社やお寺での祭礼:落ち着いた色合いの服装や清潔感のある装い

- 家庭での祭壇や仏壇の行事:シンプルで上品な服装(普段着でも可)

- 地域のお祭りや行事:必要に応じて伝統的な浴衣や法被(はっぴ)

祭の行事をより深く味わい、意義を共有するためにも、場にふさわしい服装を心がけることが大切です。適した服装により、先祖や神々への敬意を示すと同時に、地域や家族との絆を一層深められます。

冠婚葬祭での贈り物選びは、行事の意味や目的を理解し、相手との関係性を考慮するのが重要です。適切な予算設定や地域や家族の伝統の尊重、季節感にも配慮しましょう。実用性と意味性のバランス、包装やのしの選択、添える言葉にも気を配るのが大切です。

冠の行事での贈り物の選び方

冠の行事での贈り物を選ぶときは、相手の人生の節目を祝福する気持ちを込めるのが大切です。相手の成長を祝う機会に適した贈り物を選びましょう。実用的で長く使える時計や万年筆、ブランドの財布、バッグなどがおすすめです。相手の趣味や興味に合わせた贈り物も喜ばれます。

ブランド品や高級品を選ぶ場合は、事前に相手の好みを確認しましょう。金銭的な贈り物を考えている場合は、相手の年齢や関係性に応じた金額にするのが重要です。贈り物には必ずメッセージカードを添えましょう。心のこもった言葉を添えると、より思い出に残る贈り物になります。

複数人で贈る場合は、事前に相談して贈り物が重複しないよう注意が必要です。贈り物の包装や見た目にも気を配って、相手に喜ばれる贈り物を選びましょう。

婚の行事での贈り物の選び方

結婚式での贈り物選びは、新郎新婦への思いやりを示す大切な機会です。適切な贈り物を選べば、2人の新生活の門出を祝福できます。贈り物を選ぶときは、新郎新婦との関係性や予算、結婚式の雰囲気や2人の好み、実用性などを考慮しましょう。

2人で使える食器セットや高級タオルセット、観葉植物、ペアの腕時計などの贈り物がよく選ばれます。金銭的な贈り物(ご祝儀)も適切な選択肢です。贈り物を選ぶときは、長く使えるものや思い出に残る特別なものを心がけましょう。新生活に役立つ、実用的なアイテムもおすすめです。

どのような贈り物にも、心のこもったメッセージカードを添えれば、より思いが伝わります。新郎新婦への祝福の気持ちを込めて、贈り物を選びましょう。

葬の行事での贈り物の選び方

葬の行事での贈り物を選ぶときは、故人や遺族への配慮が最も大切です。適切な贈り物を選べば、遺族の心に寄り添えます。香典を用意するのが一般的で、金額は5千〜3万円程度が目安です。香典袋を使用し、表書きを正しく記入しましょう。供花や供物を選ぶ場合は、控えめなものを心がけてください。

故人や遺族との関係性に応じて選び、宗教や地域の慣習も考慮する必要があります。贈り物の包装は、黒や白、グレーなど落ち着いた色を選びます。生花の場合は、白や黄色の花がおすすめです。食べ物を贈るときは、保存のきくものを選び、遺族の負担にならないよう配慮するのが大切です。

適切な贈り物を選んで、遺族の心に寄り添い、故人をしのぶ気持ちを表しましょう。

祭の行事での贈り物の選び方

祭の行事で贈り物を選ぶ際は、相手や行事の目的にふさわしいものを選びましょう。地域や家庭の風習に合った品物を選ぶことで、伝統文化への理解を示し、行事全体の意義を高められます。贈り物を選ぶ際には、感謝や敬意を込めることが大切です。祭は先祖や神々への感謝を示し、家族や地域のつながりを深めます。

祭の行事で一般的に選ばれる贈り物は以下のとおりです。

| 行事 | 贈り物 |

| お盆やお彼岸 | 仏壇に供える果物や和菓子 |

| 正月 | 縁起物として鏡餅や祝い酒 |

| 地域の祭礼 | 地元の特産品や日持ちする食品 |

包装やのしも忘れず、祭の目的や相手の立場に合ったものに仕上げることが重要です。相手を思いやり、行事にふさわしい品物を選ぶことで、感謝の気持ちがより一層伝わります。

冠婚葬祭に関するよくある質問に答えます。不明な点がある場合は周囲に相談したり、情報を調べたりして解決しましょう。

現代の冠婚葬祭で避けるべきタブーは?

現代の冠婚葬祭では、円滑な儀式の進行と参加者への配慮を示すために、タブーに注意する必要があります。主なタブーは以下のとおりです。

- 不適切な服装や派手な装飾品の着用

- 携帯電話の使用や許可のない写真撮影

- 遅刻や途中退席

- 大声での会話

- 指定場所以外での飲酒や喫煙

- 不適切な贈り物や金額の贈与

- 宗教的配慮の欠如

- SNSなどでの個人情報の無断公開

- 不適切な会話や質問

- 席次や上座・下座の無視

- 不適切なタイミングでの食事や飲酒

- 式次第の無視や妨害

タブーを意識し、適切な行動を心がければ、冠婚葬祭をスムーズに進行させられます。携帯電話の使用や写真撮影については、主催者の許可を得るのが重要です。事前にタブーを確認して、適切な服装や贈り物を選び、主催者や参加者への敬意を示しましょう。

オンラインでの冠婚葬祭は受け入れられている?

オンラインでの冠婚葬祭は、徐々に受け入れられつつあります。コロナ禍を機に普及が進み、オンライン結婚式は一般的になりました。オンラインの冠婚葬祭は、高齢者や遠方の親族も参加しやすく、費用も抑えられて時間や場所の制約が少ないメリットがあります。

直接対面できないデメリットもあるので、世代によって受け入れ方に差があります。伝統的な形式を好む人もいるため、対面+オンラインで行うハイブリッド型の形式も増えてきました。オンライン葬儀も増加傾向にあり、今後さらに普及する可能性が高いです。

時代とともに変化する冠婚葬祭の形式ですが、大切な人生の節目を祝う気持ちは変わりません。状況に応じて、最適な形式を選びましょう。

冠婚葬祭は、人生の重要な節目を祝う伝統的な儀式です。適切な服装やマナー、礼儀を心がけるのが大切です。各行事には独自の慣習がありますが、現代では一部の慣習が変化しつつあります。オンライン形式の導入など、時代に合わせた対応も増えています。

冠婚葬祭に参加するときは、文化や伝統を尊重しつつ、柔軟な対応が必要です。事前に準備をし、知識を身に付ければ、スムーズに参加できます。贈り物の選び方は行事によって異なるので、注意が必要です。適切な贈り物を選んで、相手への気持ちをより効果的に伝えましょう。